Dans l'aménagement urbain, certains contextes imposent des exigences techniques et fonctionnelles hors normes. Ce sont les espaces de transit massif, les plateformes logistiques sous tension, les zones d’accueil temporaires… Autant de lieux qui ne peuvent pas être équipés comme un simple square municipal. Les industriels conçoivent à cet effet des dispositifs à haute valeur ajoutée pour des collectivités confrontées à des situations complexes.

Les aires de grand passage illustrent parfaitement cette nécessité de réponse technique sur mesure. Définies par la loi Besson, elles doivent pouvoir accueillir temporairement plusieurs centaines de personnes dans des conditions d'hygiène et de sécurité strictement encadrées. Cela passe par des installations sanitaires conformes, une logistique d’entretien, de gestion des flux et d’accès PMR.

Sur les plateformes logistiques urbaines, la situation est un peu différente, mais les attentes sont comparables. Cet été, le Cerema a publié un dossier sur les innovations territoriales et logistiques urbaines durables où il est fait état du phénomène de « raréfaction et renchérissement du foncier » en centre-ville. Lorsqu'une collectivité identifie un site pour un hub logistique, elle doit anticiper les flux de personnes et les impératifs d’usage intensif (horaires étendus, stationnements lourds, maintenance optimisée…).

Dans le cas des festivals ou grands événements culturels, les contraintes montent d’un cran. Les organisateurs doivent, souvent en moins de 72 heures, implanter une infrastructure temporaire capable de répondre aux règles d’accessibilité, normes d’hygiène et de sécurité incendie. Cela inclut non seulement des toilettes et douches fonctionnelles, mais aussi une gestion durable de l’autonomie en eau, de la vidange, du nettoyage et des réparations.

Les solutions adaptées à ces contextes doivent supporter des usages intenses tout en maintenant leur niveau de performance.

Les industriels qui interviennent sur ce segment conçoivent des systèmes complets, où chaque composant joue un rôle technique précis : matériaux résistants, serrures anti-vandalisme, dispositifs de désinfection, mais aussi solutions d’éclairage autonome, ventilation, gestion thermique ou distribution d’eau.

L’accessibilité PMR se construit à la rencontre de la réglementation, de l’ergonomie et de l’économie de moyens. La maintenance connectée, les capteurs de présence, la gestion des consommables ou les modules autonettoyants permettent de maintenir un niveau de service constant sans mobilisation excessive des équipes techniques.

Ces dispositifs sont pensés pour s’adapter à des contextes hétérogènes. Leur conception modulaire, leur compatibilité avec des raccordements ou des systèmes autonomes (réservoirs souples pour le stockage de l’eau, surpresseurs, VMC) assurent une implantation rapide, conforme et durable.

Les maîtres d’ouvrage ne cherchent pas tous la même chose. Certains projets requièrent des modules lourds, en béton armé, conçus pour rester en place vingt ans. D’autres demandent des unités mobiles, démontables, voire interconnectées (cas typique d’un événement multisites ou d’un accueil saisonnier).

Certains modules hébergent des sanitaires, d’autres sont pensés pour le stockage technique, l’accueil, la surveillance ou la maintenance. La variabilité des formats, des équipements intérieurs et des habillages extérieurs (bois, métal, revêtements traités) permet d’ajuster chaque configuration au contexte local.

Ainsi, pour une aire de grand passage, un ensemble modulaire peut intégrer non seulement des sanitaires, mais aussi une buanderie, un local technique, un espace de supervision ou de premier accueil. Le tout, prêt à l’emploi et pilotable à distance.

Trop souvent, ces aménagements sont invisibles dans les stratégies de communication des collectivités. Or, valoriser leur mise en place permet de montrer l'efficacité de l'action publique. Cela passe par une signalétique claire, des visuels illustrant les usages, des retours d’expérience partagés dans les bulletins ou les rapports d’activité.

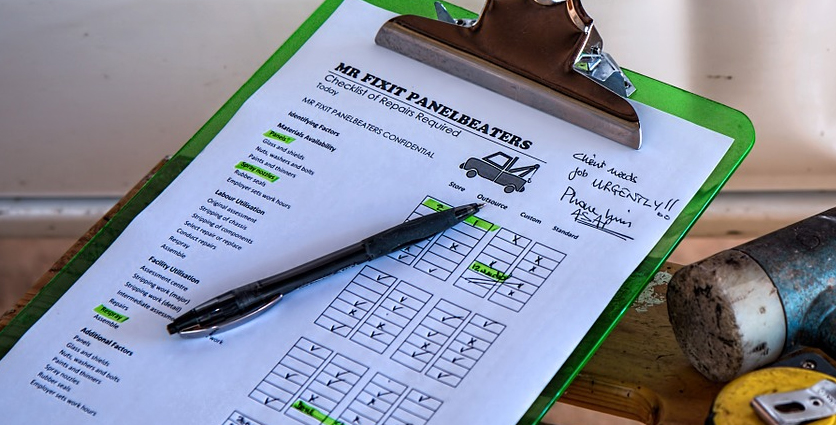

Les industriels peuvent fournir des données d’usage, des photos terrain, voire des outils de suivi pour aider les maîtres d’ouvrage à documenter l’efficacité des installations. Là encore, la collaboration en amont entre collectivités et fournisseurs reste le levier principal d’une réalisation pertinente et durable.

Les espaces publics spéciaux exigent une réponse industrielle qui dépasse la simple fourniture d’équipements. La capacité à concevoir des systèmes ajustés, rapidement déployables et maintenables dans la durée est au cœur du processus de décision des collectivités.

Les espaces publics spéciaux ne peuvent pas être pensés comme des variantes de l’équipement urbain classique. Les industriels savent analyser la demande, modéliser les contraintes et proposer des solutions dimensionnées pour chaque contexte. C’est en cela qu’ils sont aujourd’hui partenaires à part entière de la fabrique des territoires.